香川県高松市に移住してきて約2か月(2022年1月現在)が経つ、うさぎ店長です。

徐々に香川県の暮らしにも慣れてきました。その中で、高松中心部の駅である琴電瓦町にある商業施設、瓦町フラッグの現状が気になるというか、経営状態が芳しくなさそうなので今回、現状を見ての報告と感想を述べてみます。

再建に関しては、色々な制約もあるのでしょうが、対策まで考えてみます。続編になるかもしれませんが、お付き合いください。(長いのでシリーズ化になりそうです)

続編はこちらから見られます。

目次

瓦町フラッグに行ってみた

瓦町フラッグの現状

これは2021/12月のとある日曜日の様子を写してきました。

これは駅改札出てすぐの入り口。改札から直行したのは3人くらいでしょうか。

2,3F主要テナントがあり、パラパラと人が居ますが、賑わっているとは言い難いです。瓦町FLAGのテナントで一番の中心であるBEAMS高松です。

2FにあるBEAMS高松前(日曜の昼ですよ汗)

BEAMS高松の向かい側の店舗トミーフィルフィガー(これでも絶賛営業中です)

わざと、人が居ない瞬間を撮影していると思われるかもしれませんが、バシバシ写真堂々と取れる僕ではないので、わざとじゃないです。たまに人も居ますよ。

4Fより上は、撤退したテナント後にLogosのテントが、あちこちに。ビル内でもキャンプできるんでしょうか。(できてもビルでキャンプはしたくないですが)

テントでデッドスペースをカモフラージュしてます。

この階だけじゃなく5Fにも同じようにあるんですね。何もないよりは良いという発想なんですかね。。。

4Fより上にもテナントはあります。所々抜けています。

7FはStnet(四国電力系通信会社)という企業が1フロアオフィスにしているので、エスカレータで通過するだけです。

8Fは、高松市役所の市民サービスセンター(わずかな手続きだけ受付)と図書館がありますが、この日は日曜日の為、シャッターがエスカレータの乗降口ですでに立ちはだかっていました。

平日にもマイナンバーカードの受け取りに行ったことはあるのですが、机と椅子が10セット程度用意されており、勉強している学生さんと定年を迎えて散歩がてら?休憩している方が数名いる程度でした(数回行きましたが毎回、同じような感じ)

市役所の職員さんはそれなりにいるんですが、1スペースに市民サービスセンターがあるだけなので寂しい感じはします。

瓦町フラッグで検索してみる

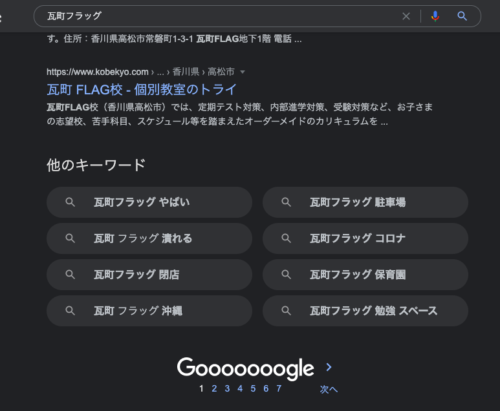

高松に移住してきて、瓦町フラッグの存在を知ったのですが、当然詳しくないので検索するわけです。で、「瓦町フラッグ」の検索結果で出てきたのが、これです。

写真でも伝わったとは思いますが、改めて瓦町フラッグの現状の一つとして検索サジェストをお見せします。

ヤバさが伝わりますね。【やばい】【潰れる】【閉店】のキーワードがサジェストされるとは。

明るい廃墟へ片足を突っ込んでるような。

ちなみに一度(正式には二度)潰れてるので、次は琴電が手放す方法を考え出すのかもしれません。あくまで想像。

このままでは、墓標シリーズ入りもあるのではないでしょうか。(墓標シリーズ知りたい方は検索してみてください)

瓦町フラッグスタートの歴史

詳しい経緯は、wikiにお任せします→コトデン瓦町ビルの経緯。

簡単に要約すると、もともとは1997年にコトデンそごう開業しました。

しかし、わずか4年後の2001年にそごうの経営破綻の影響をモロに受けて閉店(建設費や維持管理費が多大)、琴電自体も民事再生法を受けることになってしまった。

大規模再開発の恐ろしさです。地方にはこういうものが山ほどあって、結局自治体が負担する形になっているところもあります。

その後継として2001年に天満屋が入居するわけですが、百貨店不況に勝てず2014年に閉店されました。

コトデン瓦町ビルとして2度目の大型テナントの閉店ではさすがに、他の百貨店も入居はためらう状況です。結局参入する百貨店はなかったみたいで。

そこで琴電自体が、後継には専門店を集めた商業施設として再開し、瓦町FLAGとして2015年に開業したのがスタートです。

初期からスタートダッシュに失敗

改めて、地場に根付く商業施設として再開したわけですが、再スタートからテナント不足が露呈し、決して順風満帆の開業ではなかったみたいです。(屋号変わったところで難しいですよね)

入居数の予定104テナント、開業時点83テナントでのスタートで予定よりは少ないものの、それでもテナント数は確保できていたようです。

しかしながら、わずか2年で地場スーパーが撤退、他店舗も撤退が短期間で決まっていきました。

その後もテナントが埋まることなく、移転や閉店が続くようになって現在に至りました。

さらに2020年以降はコロナ禍の影響で、その撤退スピードも加速し続け、2020年以降は閉店するテナントが続出しています。もともと芳しくなかった上にトドメを受けてしまった感は拭えないわけです。

全てがコロナ禍原因ではない

飽くまでコロナ前から危険信号は高かったわけで、コロナ前まで企業が稼げている状況であれば、コロナ禍がひと段落すれば、企業側は再び稼げると考えるわけです。

通常、大手企業であればまず撤退という判断はしない(撤退費用を考えても)はずです。

詳しくは別件で書きますが、実はここで注意すべき点があります。

閉店の経緯を見ていくと、閉店というより移転している企業が結構あるんですよね。丸亀町商店街や近隣商業地へ。

つまり、高松市で稼げない、売上が見込めないのではなく瓦町FLAGでは稼げないという判断で退店している現象がこの商業施設の問題点を浮き彫りにしています。

高松市中心部の交通要所のコトデン瓦町駅直結であるにも関わらず。

この原因をきちんと考えていかなくては再建は不可能だということです。

テナント不足の原因を考える(想像)

まず、現状入居しているテナントの構成を見ていきたいと思います。(2022年1月現在)

現在のテナント数は42件、そのうち小売系が16件、美容室やエステ等サービス業6件、習い事等(保育所、通信制高校2含む)20件(2022年1月現在)です。

上のフロアで、中心になっているのは習い事、塾や予備校、英会話スクール、通信制高校、テニススクール、プログラミング等が中心です。

モノの消費からコトの消費へ変換したと謳ってますが、限られた人数(習い事通う人)しか、用事はないということ。

その人たちは毎回、FLAGで買い物するでしょうか。

授業やレッスンが終われば、すぐ帰る方がほとんどです。

コトデン瓦町ビルとしては、小売と比較してテナント撤退リスクが少ない習い事であれば家賃収入が計算しやすいということもあるでしょうし、ビル管理費用も膨れることはないのが、狙いでもあるような無いような。(推測)

小売店テナント

今度は、小売系を見ていきましょう。

瓦町FLAGの旗艦店(中心となる)となるとBEAMS高松や、スターバックスでしょうか。

開業当時から現在に至るまで、そもそも周辺商店街(特に丸亀町商店街周辺)、youmeタウンと思いっきりバッティング(競合)している業種がほとんどです。

同じ業種では(しかも数キロ圏内)、限られたパイを奪いあうのは、消耗戦でしかなかったでしょう。色濃く勝者と敗者を分ける競争になりがちです。

いまや、小売系のテナントは少なく、しかも単価の低い店が多くなりつつあり、商品としては、わざわざ中心地にいかなくてもイオンやyoumeタウンで十分、ビル内を散策しても20分もあれば全テナントを見れる程度なので、わざわざ行くという行動には繋がらない構成だと言わざるを得ないのではないでしょうか。

そうなれば、利用客としては、同じようなモノであれば、もっと店が集積している所へ行くのが当たり前です。

賑わいのある場所はさらに賑わいを呼ぶものです。逆もしかりです。

しかも東京を中心に大都市に本社を置くテナントであれば、利益がいくら上がっても地元経済に影響は及ぼさない、利益は本社へ雇用所得が地元に落ちるくらいで、活性化には繋がらないという構造もあります。

これは長い目で見た時に、テナントが減少したときに次のテナント候補がない状態につながります。また貸す側も条件として、全国的なテナントが支払うテナント料をそのまま設定しがちです。しかし、大企業に匹敵するようなテナントは地元には居ない。

結局、埋まることのないフロアを維持し続けるためのコストは減らないが収入は上がらないという循環に陥り、新たに投資することもできないような経営になってしまいます。

これはどこの地方都市の商業施設でも起こっている現象です。

少し余談ですが、衰退している兆候としてあげられるのが、100円均一ができることです。これは全国で共通している現象で、ある程度の需要が見込める場所であれば出店料を抑え出店してきます。

決して100円均一が悪いのではありませんが、狙う客層とテナント構成が崩れてくると苦し紛れの1つとしてテナントとして入居させることが多いです。

対策はあるのか

対策は色々ありそうです。

もちろん、そごうや天満屋と歴代のテナントが撤退していることを考えると簡単ではないことは明確です。

僕が考える対策としては、

- 近隣(高松市内)に同じようなテナントを誘致しない

- 商業エリアやマーケットの再調査と再定義

- 一等地並の家賃設定をしない(長期回収視点)

- わざわざ瓦町FLAGに行く必要性があるテナントである必要(尖ったテナント)

- 東京など地元以外の都市部に本社機能がある会社ばかりにせず地元企業を迎える

- デベロッパーに丸投げしない←これ大切

- 目先の家賃に囚われず、自らテナントを育てるという意識

- 地域商店街や中心市街地協議会とは違う組織を作り参入してもらう

- 飲食テナントを増加させる努力(建築法制約?)

- 社長の投資先(今は他企業投資している)を地元、自社に向ける。自社社員やテナント育成、組織育成への投資

- 公民連携として土地、建物を再度定義して本気で人が魅力を感じる有効活用

- 空きスペースを苦し紛れで利用するのではなく、本気で空きスペースをわざと作る

などです。

改めて上記の対策は詳しく書きますが、ひとつ分かっていることは、地方都市である高松市で企業が稼げないわけではない、瓦町FLAGでは稼げないわけです。

コトデン瓦町駅の利用者数を考えても立地は言い訳にできません。

これを前提に対策練らなくてはいけないのではないでしょうか。

いまやテナント頼り、もっと言えばデベロッパーに丸投げのような経営をしていては顧客の獲得は不可能な時代です。(昭和や平成初期はそれで良かった)

備考として、

現状、瓦町フラッグの実質的なオーナーは高松市になっている(株式取得)部分もあったような記事(ソース探し中)も見ました。市民センターがあるくらいですから、制約もあるのでしょう。

しかし、それではいつか多額の税金が投入される未来を近づけるのではないでしょうか。

おわりに

この記事では、瓦町FLAGの現状を知ってもらいたいと思い書いています。

ずっともったいない、ポテンシャルは四国でも有数であるにも関わらず、寂しい現状をなんとかしたいと思っています。

過去には、ことでんそごう、天満屋と撤退してきた歴史があるコトデン瓦町ビルですが、再度輝く方法があると考えていますし、僕自身もその未来を見たいと強く思っています。

否定的なこと、厳しいことを羅列している部分はあります。それは現状をしっかりと捉えないと次に進むことができないと考えているからです。現状を受け入れること反省しながらもアップデートしていくことが今は求められています。